Penulis : Tim Redaksi LPM ASPIRASI

Ilustrasi : Nabila Adelita, Anastasya

Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November sejatinya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah berkorban demi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara.

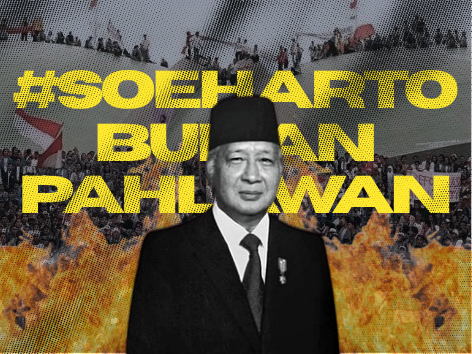

Namun, di tengah momen penghormatan tersebut, muncul kontroversi ketika nama yang lekat dengan bayang-bayang kelam sejarah otoritarianisme di Indonesia diumumkan sebagai pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025 pada 10 November 2025.

Soeharto. Sosok yang selama ini dikenal sebagai simbol rezim diktator Orde Baru (Orba) resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sebuah keputusan yang sontak menuai gelombang kritik dan penolakan publik.

Kita perlu melihat bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) hingga pembungkaman pers selama masa pemerintahan Soeharto.

Pada Januari 1974, situasi ekonomi kian mencekik akibat lonjakan harga kebutuhan pokok. Saat itu, ruang redaksi diwarnai perjuangan pers yang tak sekadar melapor, tetapi berpihak pada rakyat dan lantang menguliti kebijakan pemerintah yang timpang. Namun, suara kritis itu dibungkam dengan tangan besi.

Pemerintah Orba merespons dengan represi sistematis. Represi ini dilakukan dengan pembungkaman demonstran dan menutup media yang berani bersuara.

Titik paling gelap terjadi ketika 12 surat kabar dibredel melalui pencabutan Surat Izin Terbit oleh Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak oleh Pangkopkamtibda Jaya. Dalilnya klasik, media dituduh menghasut rakyat dan merusak wibawa kepemimpinan nasional. Padahal, tindakan tersebut justru menyingkap watak otoritarian rezim yang menggunakan hukum sebagai alat kontrol, bukan perlindungan, atas kebebasan pers.

Melalui fakta ini, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) kemudian mencatat Indonesia daftar panjang media yang menjadi korban pembungkaman negara dalam sejarah pers.

Catatan hitam itu dimulai pada tahun 1973, ketika pemerintah mencabut Surat Izin Cetak Harian Sinar Harapan akibat pemberitaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berjudul “Anggaran ‘73–’74 Rp826 milyar.” Dengan iming-iming pemberian operasi kembali, Pemimpin Redaksi Sinar Harapan, Aristides Katopo, diharuskan untuk lengser dari jabatannya.

Setahun kemudian, di tahun 1974, rezim melanjutkan tekanannya dengan membredel 12 media, termasuk Harian KAMI, Abadi, Nusantara, Pedoman, Mahasiswa Indonesia, dan media lainnya sebagai buntut dari Peristiwa Malari.

Penindasan terhadap jurnalis terus berulang. Tahun 1975, pemerintah menangkap Mochtar Lubis, jurnalis Harian Indonesia Raya, sementara 1978 menjadi saksi pelarangan sementara tujuh media besar seperti Tempo, Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, dan Sinar Pagi atas tuduhan menghasut publik. Represi itu tidak berhenti di situ Harian Sinar Harapan kembali dilarang terbit hingga 1999, sedangkan pada 1990, Tabloid Monitor dicabut izinnya dan Pemimpin Redaksinya, Arswendo Atmowiloto, dipenjara karena survei kontroversial.

Gelombang pembungkaman terbesar terjadi pada 1994, ketika Menteri Penerangan Harmoko mencabut izin tiga media besar Tempo, Detik, dan Editor dengan dalih mengganggu stabilitas nasional. Tak hanya media arus utama, represi juga menjalar ke pers mahasiswa seperti Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Arena Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kalijaga, dan Genta Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) turut dirampas pada periode 1994–1996.

Tragedi itu berpuncak pada tindakan kriminalisasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Bambang Harymurti dan Satrio Arismunandar dilarang bekerja di media karena tuduhan subversif, sementara Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Danang Kukuh Wardoyo dipenjara karena mendirikan AJI yang dianggap organisasi ilegal.

Lebih jauh, puncak kelam kebebasan pers ditandai dengan pembunuhan jurnalis Harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) pada 1996 setelah memberitakan kasus korupsi di Yogyakarta. Kasus Udin menjadi bukti nyata bahwa di bawah rezim otoriter, pena bisa dianggap lebih berbahaya daripada peluru.

Sementara itu, buku-buku yang memuat pandangan kritis terhadap rezim, menyingkap sejarah yang ditutupi, atau menumbuhkan kesadaran politik rakyat turut menjadi korban pembredelan. Negara menempatkan karya intelektual sebagai ancaman ideologis, bukan sebagai ruang refleksi dan dialog kebangsaan.

Beberapa buku penting yang dilarang beredar antara lain Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik, Vol. I karya Harry A. Poeze yang menelusuri gagasan revolusioner Tan Malaka; Di Bawah Lantera Merah karya Soe Hok Gie yang merekam semangat perlawanan intelektual muda; serta Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer yang mengisahkan tokoh kebangkitan nasional, Tirto Adhi Soerjo. Larangan juga menimpa karya akademik seperti Cina, Jawa, Madura dalam Konteks Hari Jadi Kota Surabaya dan Sebuah Mocopat Kebudayaan Indonesia karya Joebaar Ajoeb, yang dianggap mengandung gagasan kebudayaan “subversif.”

Tak hanya itu, buku-buku dengan muatan politik seperti The Devious Dalang: Sukarno and the So-Called Untung Putsch, Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno karya Peter Dale Scott, serta Primadosa: Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soeharto karya Wimanjaya K. Liotohe juga dilarang karena dianggap menantang narasi resmi negara.

Begitu pula dengan Kehormatan Bagi yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI karya Manai Sophiaan, yang berupaya memulihkan nama baik Soekarno, dan dua karya Pramoedya Ananta Toer lainnya, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu serta Memoar Oei Tjoe Tat (disunting bersama Adi Prasetyo), yang dianggap mengusik stabilitas politik dengan membuka luka sejarah nasional yang coba dilupakan.

Sejarah diktator Pemerintahan Soeharto tidak pula berhenti dalam pembredelan karya yang mengkritik pemerintahan pada saat itu. Era tersebut juga sarat dengan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di berbagai wilayah.

Dalam catatan Komisi Nasional (Komnas) HAM, terdapat sembilan peristiwa besar yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Kasus-kasus itu meliputi: peristiwa 1965–1966 yang menewaskan ratusan ribu orang dan menjerat banyak pihak tanpa proses hukum; penembakan misterius (Petrus) 1982–1985 di masa Orba; peristiwa Talangsari Lampung 1989 yang menewaskan puluhan warga akibat penyerbuan aparat; peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997–1998 menjelang kejatuhan rezim Soeharto; serta Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II yang menelan korban jiwa dari kalangan mahasiswa dalam perjuangan reformasi.

Selain itu, Komnas HAM juga mencatat pelanggaran HAM di Timor Timur (1999) pasca-referendum kemerdekaan dan kasus Wasior–Wamena di Papua (2001–2003) yang menampilkan pola kekerasan aparat terhadap warga sipil. Semua peristiwa ini menggambarkan bagaimana kekuasaan sering digunakan untuk menindas, bukan melindungi rakyat.

Hingga kini, meski Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan berkas kepada Kejaksaan Agung, belum ada satu pun kasus yang benar-benar tuntas di meja pengadilan.

Catatan-catatan yang dihimpun oleh ASPIRASI sejatinya hanyalah sebagian kecil dari deretan panjang pelanggaran HAM di Indonesia. Jika seluruhnya harus dituliskan, deretan pelanggaran itu akan melampaui batas satu halaman menjadi rentetan panjang kisah kelam tentang bagaimana kekuasaan, kekerasan, dan impunitas pernah dan boleh jadi berkelindan dalam perjalanan bangsa ini.

Lantas dari catatan-catatan hitam tersebut, Fadli Zon, selaku Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, masih meragukan bukti sejarah kelam masa itu. Sikap ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menolak atau mengaburkan fakta sejarah. Padahal, berbagai bukti seperti arsip, kesaksian korban, dan laporan lembaga independen sudah jelas menunjukkan adanya represi dan pelanggaran HAM.

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan sekadar keputusan simbolik, melainkan juga tamparan bagi nurani sejarah bangsa. Di tengah semangat memperingati Hari Pahlawan, langkah ini justru mengaburkan batas antara pelaku dan pejuang, antara penindas dan pembela kemerdekaan. Sejarah tidak boleh direvisi demi kepentingan politik atau romantisasi kekuasaan. Luka yang ditinggalkan oleh represi pers, pelanggaran HAM, dan pembungkaman intelektual di masa Orba masih terasa hingga kini.

Mengangkat sosok yang bertanggung jawab atas pelanggaran kebebasan dan kemanusiaan sebagai pahlawan sama saja dengan menormalisasi kekerasan dan menolak kebenaran sejarah. Tugas kita hari ini bukan menulis ulang masa lalu agar tampak indah, melainkan memastikan agar bangsa ini tidak kembali berjalan di jalan gelap yang sama. Karena menghormati pahlawan sejati berarti menjaga agar kebenaran dan keadilan tidak lagi dikorbankan atas nama kekuasaan.